僕が寝ている間に蜘蛛がどこまで移動したかわかったもんじゃない。

朝、おそるおそる着替えたり部屋の中を移動したりして、結局どこにも見かけないまま仕事へ。

仕事しているときに、そういえばペットボトルを真ん中で切ったやつが確か便所の脇にあったなと思い出す。

あれは口も広いし使えるぞ。

帰宅してもどこにも現れず。

もう秘密のルートで外に出たのかもしれない。

すっかり蜘蛛のことなんか忘れて、さあ寝ようと脱ぎ捨てていた服をたたんでカーテン脇の収納ボックスの上に置いたらカーテンの下方をさささっとあの蜘蛛が逃げていくのが目に入る。

カーテンの裏側に消えた。

いやー、もうめんどいし今日はいいや。

寝る。

でもやっぱり気になるし、最近壁や家具が突然ベコンって大きな音立てるし、てなかなか寝付けず。

2009年4月30日木曜日

2009年4月29日水曜日

虫1日目

夜、テレビ見ていてふと顔を上げるとクーラーの横の天井当たりになにか大きな黒い染みができているのに気づく。

視力が悪いのではっきりは分からなかったのだけど、よく目をこらすと染みじゃなくて何かが天井にへばりついているのだと気づく。

なんだよ~。

もうゴキブリが出るのかよ。

とりあえずカメラを取って望遠にして見てみると、あ、蜘蛛じゃん。

写真撮るとなんだか小さく見える。

いや、実際はかなりでかいですよ、こいつは。

さて、どうしよう。

潰すには肉厚すぎる。

ゴキブリ用の殺虫剤を噴射してみるか。

一番簡単なのは掃除機で吸い込むことだけど・・・

いや、無益な殺生は好まない。

いずれ部屋の中でえさもなく朽ちていくだろう可愛そうな蜘蛛を外に逃がしてあげることにしよう。

ビニール袋にでも閉じ込めて外に放すか。

でもどうやって入れるんだ。

ちょっと休憩して他に何かないか部屋の中を探してみると、インスタントコーヒーのビンを見つける。

これは使える。

がばってかぶせてビン底に移動したところでふたをすればいい。

にしてもまず天井にいられたらどうしようもない。

失敗して腕とかに落ちて体を伝われたら失神するかもしれない・・・

壁にでも移動してもらわないと。

情けなくもティッシュを千切って丸めて何回か投げつけてみる。

物凄いスピードで数cm動きよる。いまだに天井にいるし。

もう少し部屋の中を物色すると棒を発見。

ガムテープでビンに取り付けてみる。

棒の端を持ってビンの口を蜘蛛に近づけてみる。

ぎりぎりまで接近したところで、思いのほか蜘蛛の足が長すぎてがばってかぶせると足をはさんでしまいそうだったので躊躇する。

もう少しだけ近づけてみようと動かすと、突然蜘蛛が消える。

ビンの中に落ちたか!

恐る恐るビンを下ろしてふたをする。

ふー。

とりあえず棒を取り外す。

上の写真のビンはビンの周りのビニールラベルをはがした後で中身が良く見えるが、このときはまだビニールラベルを貼りっぱなしだったので中がよく見えない。

隙間からいろんな角度でビンの中を覗いてみるのだけど、あのでかい蜘蛛の影すら見えない。

まさかと思ってビニールラベルをはがしてみると中身からっぽ。

なにー。

あの一瞬で瞬間移動並のスピードで横に逃げていたのか。

もうどこ行ったからわからん。

見なかったことにしよう。

暫くしてまた天井を見ると、あ、いた。

もう一度今度は中がよく見える版のビンでトライ。

でも今度はちょっと近づけただけで速攻逃げられる。

クーラーの上部に逃げ込んだ模様。

机の上に週間雑誌を重ねてその上に乗って覗き込むと、いる。

棒でつついてみる。

何回かつつくとクーラーの上部からも消えた!!

ええっ。

クーラーの裏側に隙間なんかなさそうなのに。

見失ってしまったものはしょうがない。

この蜘蛛も大層怖がったことだろう。

寝る。

6畳間の真ん中にいつも布団を敷くのだけど枕元が蜘蛛の出現箇所に近いのでかなり気になる・・・

視力が悪いのではっきりは分からなかったのだけど、よく目をこらすと染みじゃなくて何かが天井にへばりついているのだと気づく。

なんだよ~。

もうゴキブリが出るのかよ。

とりあえずカメラを取って望遠にして見てみると、あ、蜘蛛じゃん。

写真撮るとなんだか小さく見える。

いや、実際はかなりでかいですよ、こいつは。

さて、どうしよう。

潰すには肉厚すぎる。

ゴキブリ用の殺虫剤を噴射してみるか。

一番簡単なのは掃除機で吸い込むことだけど・・・

いや、無益な殺生は好まない。

いずれ部屋の中でえさもなく朽ちていくだろう可愛そうな蜘蛛を外に逃がしてあげることにしよう。

ビニール袋にでも閉じ込めて外に放すか。

でもどうやって入れるんだ。

ちょっと休憩して他に何かないか部屋の中を探してみると、インスタントコーヒーのビンを見つける。

これは使える。

がばってかぶせてビン底に移動したところでふたをすればいい。

にしてもまず天井にいられたらどうしようもない。

失敗して腕とかに落ちて体を伝われたら失神するかもしれない・・・

壁にでも移動してもらわないと。

情けなくもティッシュを千切って丸めて何回か投げつけてみる。

物凄いスピードで数cm動きよる。いまだに天井にいるし。

もう少し部屋の中を物色すると棒を発見。

ガムテープでビンに取り付けてみる。

棒の端を持ってビンの口を蜘蛛に近づけてみる。

ぎりぎりまで接近したところで、思いのほか蜘蛛の足が長すぎてがばってかぶせると足をはさんでしまいそうだったので躊躇する。

もう少しだけ近づけてみようと動かすと、突然蜘蛛が消える。

ビンの中に落ちたか!

恐る恐るビンを下ろしてふたをする。

ふー。

とりあえず棒を取り外す。

上の写真のビンはビンの周りのビニールラベルをはがした後で中身が良く見えるが、このときはまだビニールラベルを貼りっぱなしだったので中がよく見えない。

隙間からいろんな角度でビンの中を覗いてみるのだけど、あのでかい蜘蛛の影すら見えない。

まさかと思ってビニールラベルをはがしてみると中身からっぽ。

なにー。

あの一瞬で瞬間移動並のスピードで横に逃げていたのか。

もうどこ行ったからわからん。

見なかったことにしよう。

暫くしてまた天井を見ると、あ、いた。

もう一度今度は中がよく見える版のビンでトライ。

でも今度はちょっと近づけただけで速攻逃げられる。

クーラーの上部に逃げ込んだ模様。

机の上に週間雑誌を重ねてその上に乗って覗き込むと、いる。

棒でつついてみる。

何回かつつくとクーラーの上部からも消えた!!

ええっ。

クーラーの裏側に隙間なんかなさそうなのに。

見失ってしまったものはしょうがない。

この蜘蛛も大層怖がったことだろう。

寝る。

6畳間の真ん中にいつも布団を敷くのだけど枕元が蜘蛛の出現箇所に近いのでかなり気になる・・・

スナップ

2009年4月28日火曜日

誰も知らない泣ける歌 --- 石野田奈津代

「誰も知らない泣ける歌」というテレビ番組に石野田奈津代が出演。

21時台の番組で石野田奈津代を見るとは。

「大物芸能人が涙した歌」として鶴瓶により紹介される。

取り上げられた曲は今年の2/11に発売している「春空 -ハルソラ-」。

鶴瓶が一番好きな曲らしい。

2,3回しか聞いてないけどそんな泣けるような歌だったっけ。

10年前にデビューしたけど2年で契約切れて、その後も頑張っていて再デビューしたみたいなVTR紹介が

「夢をあきらめない事の大切さを教えてくれる歌」

と締めくくられると、いよいよ本人によるスタジオでの歌になる。

上手いこと盛り上げよるなぁ。

ってなんか夢というか別れの曲っぽいと思っていると鶴瓶が石野田奈津代を後ろからハグしている写真が映し出される。

恋人・・・鶴瓶??

続けて

では歌う石野田の後ろのスクリーンに若かりし笑顔の鶴瓶のモノクロ写真が!

歌う石野田と後ろの鶴瓶を執拗に2ショットで映すのが歌詞にピンポイントにマッチして、これは、もう、決定的です。

最後まで歌詞を聞くと、ああ、夢の歌か、と分かるのだけど、夢を持たない僕はやっぱり泣けない。

別れの歌でもあるので高木美保は泣いていた。

西田敏行が判定する3段階評価は最高の「グググッ」。

鶴瓶さんの気持ちがよく分かる、と。

熊木杏里の時(VTR紹介のみ)は中間の「ググッ」だったのに。

石野田奈津代の歌詞はストレートで分かりやすい。

それゆえに自身の体験や想いがストレートに反映されるから、本当に苦難の10年間様様だな。

コメントでも誰か言っていたけど。

泣ける歌、って紹介の方法(どこにスポットを当てるか)によって5割近くの歌が泣ける歌になるんじゃないかと思う。

例えば吉幾三の「娘に…」なんかは世の娘を持つ親父は皆号泣だし。

そういえば歌詞全体で現している世界で泣いたこと無い気がするな。

熊木杏里の歌詞の一つ一つのフレーズには何度も泣かされているけど。

「こと」って曲なんかは最初から最後まで泣かされっぱなし。

ああ、思い出した。

最近また川本真琴を聞いていて、メロディと声しか聞いていなかった「やきそばパン」の歌詞を意味を取りながら聞いていると、泣いたわ。

両親が不仲で家にいたくない。友達も好き勝手やっていて学校に出てこない。だから

いろいろ歌詞が続いて切なくて壊れそうな感情が盛り上がったところで最後

あまりに意表つかれたので涙出てきた。

この人の稀有な音楽センスは天才という言葉では収まりきれないよなぁ。

そういえば昔ミュージックステーションで「桜」を歌った時に、川本真琴が歌詞を忘れて途中までスキャットで歌っていた回があった。

そのスキャットがあまりに見事なのさ。

ビデオに録画していて永久保存版にするはずが後日間違って消しちゃったんだよね。

あんなに後悔したことは無かったな。

これすげー。LIVEバージョン。最後切れてるけど。

川本真琴「やきそばパン」

川本真琴「桜」

あ、あった。今見るとそんなに長い時間歌詞忘れていたわけじゃなかったんだな。

これ、笑える。「1/2」

中川翔子って歌うまいんだね。

で、つくづく思うけど川本真琴の曲の疾走感を乗りこなせるのは川本真琴自身の歌声しかないんだな。

あばずれドライブ感。

どんなに上手い人が歌ってもきれいにまとまるだけだもん。

投稿タイトルに石野田奈津代とあるのでPVを。

「春空 -ハルソラ-」

ついでに熊木杏里「こと」

ええっと、なぜか浮浪者に扮しています。

むう、このPVかなり微妙。名曲のイメージがくずれる~。

21時台の番組で石野田奈津代を見るとは。

「大物芸能人が涙した歌」として鶴瓶により紹介される。

取り上げられた曲は今年の2/11に発売している「春空 -ハルソラ-」。

鶴瓶が一番好きな曲らしい。

2,3回しか聞いてないけどそんな泣けるような歌だったっけ。

10年前にデビューしたけど2年で契約切れて、その後も頑張っていて再デビューしたみたいなVTR紹介が

「夢をあきらめない事の大切さを教えてくれる歌」

と締めくくられると、いよいよ本人によるスタジオでの歌になる。

上手いこと盛り上げよるなぁ。

雪は溶け街は色づく

君と出会ったのは春だった

二人で見た桜 いつもの桜

今年で最後になるのかな?

いつもすぐとなりで

笑ってくれてた君に

春空 -ハルソラ- より

ってなんか夢というか別れの曲っぽいと思っていると鶴瓶が石野田奈津代を後ろからハグしている写真が映し出される。

恋人・・・鶴瓶??

続けて

私ができたこと

どれくらいあったのだろう

春空 -ハルソラ- より

では歌う石野田の後ろのスクリーンに若かりし笑顔の鶴瓶のモノクロ写真が!

歌う石野田と後ろの鶴瓶を執拗に2ショットで映すのが歌詞にピンポイントにマッチして、これは、もう、決定的です。

最後まで歌詞を聞くと、ああ、夢の歌か、と分かるのだけど、夢を持たない僕はやっぱり泣けない。

別れの歌でもあるので高木美保は泣いていた。

西田敏行が判定する3段階評価は最高の「グググッ」。

鶴瓶さんの気持ちがよく分かる、と。

熊木杏里の時(VTR紹介のみ)は中間の「ググッ」だったのに。

石野田奈津代の歌詞はストレートで分かりやすい。

それゆえに自身の体験や想いがストレートに反映されるから、本当に苦難の10年間様様だな。

コメントでも誰か言っていたけど。

泣ける歌、って紹介の方法(どこにスポットを当てるか)によって5割近くの歌が泣ける歌になるんじゃないかと思う。

例えば吉幾三の「娘に…」なんかは世の娘を持つ親父は皆号泣だし。

そういえば歌詞全体で現している世界で泣いたこと無い気がするな。

熊木杏里の歌詞の一つ一つのフレーズには何度も泣かされているけど。

「こと」って曲なんかは最初から最後まで泣かされっぱなし。

ああ、思い出した。

最近また川本真琴を聞いていて、メロディと声しか聞いていなかった「やきそばパン」の歌詞を意味を取りながら聞いていると、泣いたわ。

両親が不仲で家にいたくない。友達も好き勝手やっていて学校に出てこない。だから

ひとりぼっちで屋上 やきそばパンを食べたいなのね。

いろいろ歌詞が続いて切なくて壊れそうな感情が盛り上がったところで最後

ひとりぼっちで屋上 やきそばパンを食べたいっていう歌詞が

ひとりぼっちで屋上 本当はよくわからないってふいに変わるのね。

あまりに意表つかれたので涙出てきた。

この人の稀有な音楽センスは天才という言葉では収まりきれないよなぁ。

そういえば昔ミュージックステーションで「桜」を歌った時に、川本真琴が歌詞を忘れて途中までスキャットで歌っていた回があった。

そのスキャットがあまりに見事なのさ。

ビデオに録画していて永久保存版にするはずが後日間違って消しちゃったんだよね。

あんなに後悔したことは無かったな。

これすげー。LIVEバージョン。最後切れてるけど。

川本真琴「やきそばパン」

川本真琴「桜」

あ、あった。今見るとそんなに長い時間歌詞忘れていたわけじゃなかったんだな。

これ、笑える。「1/2」

中川翔子って歌うまいんだね。

で、つくづく思うけど川本真琴の曲の疾走感を乗りこなせるのは川本真琴自身の歌声しかないんだな。

あばずれドライブ感。

どんなに上手い人が歌ってもきれいにまとまるだけだもん。

投稿タイトルに石野田奈津代とあるのでPVを。

「春空 -ハルソラ-」

ついでに熊木杏里「こと」

ええっと、なぜか浮浪者に扮しています。

むう、このPVかなり微妙。名曲のイメージがくずれる~。

2009年4月26日日曜日

映画『ラースと、その彼女』

2008年 監督:クレイグ・ギレスピー

at ギンレイホール

![ラースと、その彼女 (ライアン・ゴズリング 主演) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51aBBYKgIIL._SL160_.jpg)

ダッチコーヒーってあるじゃん。

オランダ人が好んで飲む水出しコーヒーだとずっと思っていたのだけど、旧オランダ領東インドネシアで愛飲されていたコーヒーをオランダ人が改良して世界中に広まったとかなんとかで、Wikipediaによると「その抽出法も独特の器具もオランダにおいてポピュラーな存在ではない」らしい。

で、じゃあダッチワイフはオランダ人がどう関係しているのだろうと調べてみると、昔オランダ人が愛用していた抱き枕をイギリス人が揶揄の意味でDutch Wife(オランダ人の妻)と言ったのが始まりだとか何とからしいのだけど、その語源は結局のところはっきりはしていなくて「よくわからない」に落ち着くみたい。

英語圏では「dutch」はその昔オランダが商売敵だったことから蔑称の意も含むらしい。

さらにはアメリカ人にダッチワイフと言ってもそれはただの抱き枕の事で、その手の人形のことはラブドールと言うとかなんとか。

長い前置きだけど、そのラブドール(公式ページではリアルドールとなっている)を自分の彼女だと言い出した心優しき青年ラースの物語。

アメリカの雪に覆われた田舎町に暮らすラース(ライアン・ゴズリング)。

その純粋さで町の皆から好かれているのだが、極端にシャイな正確で女の子と話すことすらできない。

兄夫婦はそんなラースの事をいつも心配していた。

そんな時ラースが自分の彼女を紹介したいと言ってくる。

兄夫婦は大喜び。

でも実際に会ってみると、ラースの横には等身大のラブドールが座っていた。

兄夫婦の戸惑いをよそにラースはラブドールをビアンカと呼び、ビアンカと会話をするのだった。

ラースはジョークでやっているんじゃなくて、大真面目。

ついに気が触れたか。

兄夫婦が町の医師に相談したところ、問題解決に繋がるかもしれないとして、ラースの妄想を受け入れビアンカを人形ではなく普通の女の子として接することになるのだった。

しかもそれはいつの間にか町ぐるみで。

っていうハートフルコメディ。

ラースに思いを寄せるマーゴって子がいるのだけど、最終的にはこの子といい感じになりそう。

でもどうなるにしろ最後にビアンカは処分しなきゃ駄目だよな。

一生寄り添っているわけにはいかないし。

どうやって処分するんだろうと思ったら、そこはまあ、上手くできている。

女性に触れられることすら耐えられないラースは過去に何があったというのか。

兄の話や町医者とラースの話で少しずつ明かされるのだけど、根本的な原因は結局分からず。

とにかく周りの人たちが自分を心配してくれている。

特に兄嫁が。

その親切がかえって心苦しい。

断りづらいし。

なのでリアルドールを用意して無意識に逃避したのかね。

逃避と言うか自己防衛か。

しかし一層ラースに対する親切は増すのであった。

そして親切が追いやった状況は更なる親切で打ち破りました、と。

どんな人間だって怒りの感情はあるでしょう。

土田世紀の『同じ月を見ている』のドンちゃんじゃないんだから。

決して怒らないラースが思い通りにならない事に一度切れたことでふっきれたのかな。

なにか物足りなさを感じるものの、心優しいラースを中心にして彼を見守る温かい人々っていう配置で描かれるハートフルコメディ=大人の寓話と考えればリアルな背景を説明的にする必要も無いのかなとも思う。

兄嫁役はエミリー・モーティマー。

目が段々さとう珠緒に見えてくる。

at ギンレイホール

![ラースと、その彼女 (ライアン・ゴズリング 主演) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51aBBYKgIIL._SL160_.jpg)

ダッチコーヒーってあるじゃん。

オランダ人が好んで飲む水出しコーヒーだとずっと思っていたのだけど、旧オランダ領東インドネシアで愛飲されていたコーヒーをオランダ人が改良して世界中に広まったとかなんとかで、Wikipediaによると「その抽出法も独特の器具もオランダにおいてポピュラーな存在ではない」らしい。

で、じゃあダッチワイフはオランダ人がどう関係しているのだろうと調べてみると、昔オランダ人が愛用していた抱き枕をイギリス人が揶揄の意味でDutch Wife(オランダ人の妻)と言ったのが始まりだとか何とからしいのだけど、その語源は結局のところはっきりはしていなくて「よくわからない」に落ち着くみたい。

英語圏では「dutch」はその昔オランダが商売敵だったことから蔑称の意も含むらしい。

さらにはアメリカ人にダッチワイフと言ってもそれはただの抱き枕の事で、その手の人形のことはラブドールと言うとかなんとか。

長い前置きだけど、そのラブドール(公式ページではリアルドールとなっている)を自分の彼女だと言い出した心優しき青年ラースの物語。

アメリカの雪に覆われた田舎町に暮らすラース(ライアン・ゴズリング)。

その純粋さで町の皆から好かれているのだが、極端にシャイな正確で女の子と話すことすらできない。

兄夫婦はそんなラースの事をいつも心配していた。

そんな時ラースが自分の彼女を紹介したいと言ってくる。

兄夫婦は大喜び。

でも実際に会ってみると、ラースの横には等身大のラブドールが座っていた。

兄夫婦の戸惑いをよそにラースはラブドールをビアンカと呼び、ビアンカと会話をするのだった。

ラースはジョークでやっているんじゃなくて、大真面目。

ついに気が触れたか。

兄夫婦が町の医師に相談したところ、問題解決に繋がるかもしれないとして、ラースの妄想を受け入れビアンカを人形ではなく普通の女の子として接することになるのだった。

しかもそれはいつの間にか町ぐるみで。

っていうハートフルコメディ。

ラースに思いを寄せるマーゴって子がいるのだけど、最終的にはこの子といい感じになりそう。

でもどうなるにしろ最後にビアンカは処分しなきゃ駄目だよな。

一生寄り添っているわけにはいかないし。

どうやって処分するんだろうと思ったら、そこはまあ、上手くできている。

女性に触れられることすら耐えられないラースは過去に何があったというのか。

兄の話や町医者とラースの話で少しずつ明かされるのだけど、根本的な原因は結局分からず。

とにかく周りの人たちが自分を心配してくれている。

特に兄嫁が。

その親切がかえって心苦しい。

断りづらいし。

なのでリアルドールを用意して無意識に逃避したのかね。

逃避と言うか自己防衛か。

しかし一層ラースに対する親切は増すのであった。

そして親切が追いやった状況は更なる親切で打ち破りました、と。

どんな人間だって怒りの感情はあるでしょう。

土田世紀の『同じ月を見ている』のドンちゃんじゃないんだから。

決して怒らないラースが思い通りにならない事に一度切れたことでふっきれたのかな。

なにか物足りなさを感じるものの、心優しいラースを中心にして彼を見守る温かい人々っていう配置で描かれるハートフルコメディ=大人の寓話と考えればリアルな背景を説明的にする必要も無いのかなとも思う。

兄嫁役はエミリー・モーティマー。

目が段々さとう珠緒に見えてくる。

映画『画家と庭師とカンパーニュ』

2007年 監督:ジャン・ベッケル

at ギンレイホール

![画家と庭師とカンパーニュ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61jVFwxeotL._SL160_.jpg)

ジャック・ベッケルの息子ジャン・ベッケル監督作。

もう70だ、この人。

主演はダニエル・オートゥイユとジャン=ピエール・ダルッサン。

ジャン=ピエール・ダルッサンは『サン・ジャックへの道』でアルコール漬けの次男クロードを演じた人。

『サン・ジャックへの道』では気づかなかったけど、柔和な顔立ちは結構男前。

滅茶苦茶長かった気がするけど105分だな。

105分間ジャン=ピエール・ダルッサンがしゃべり続けていた感じ。

フランスカンパーニュの田舎道に固定されたカメラ。

タイトルクレジットが静かに流れる裏で鳥のさえずりや虫の音が聞こえる。

この田舎道の手前か奥から登場人物が出てくるはず。

次第に奥からバイクの音が聞こえてくる。

続いて犬の吠え声。

そしてバイクの音が大きくなるにつれて奥からミニバイクに乗った男が現れる。

ここでやっとカメラが動いて引いていくと道沿いの家の門が映り、バイクの男はその中へ入っていく。

バイクの男がジャン=ピエール・ダルッサン演じる「庭師」。

庭師はピアノの音が聞こえる家の中に「どなたかいませんか」と呼びかける。

出てきたのはダニエル・オートゥイユ演じる「画家」。

自然の音に闖入してくるバイクの音、そこからピアノの音へ。

シンプルな動きで大きく変化する構図等々、なかなか素晴らしいオープニング。

庭師と画家は小学校時代の同級生だった。

画家はすぐに故郷を出て都会で暮らしていたため、40数年ぶりの再会。

すぐに意気投合した二人はこの穏やかな時間が流れる故郷で友情を再び育み始める。

抽象画を描いていた画家が自分の描いている絵について庭師に質問されたとき、

「俺はこの光景を見て心で感じるものをそのまま描いているんだ」

みたいなこと(たぶん台詞は全然違う)を言うと、庭師が少し考えた後、

「見えないものを描くのは大変だろう」

と。

自然の中で生き、空や湿度などで明日の天気を正確に予測できる庭師と、長らく都会生活を送っていた画家と、どちらが自然の本質を見ているのだろうと思わず考えてしまう。

画家はまた、

「俺にだって自分が何を描いているのか分からない。何を描いているのかを解説したり評価するのは評論家の役目だ!」

とも言う。

ああ、言っちゃった。

なんかこういう悩みのやりとり等を数ある前フリの一つにして、最後の印象派みたいな静物画の作品群を見ると結構泣ける。

ストーリーには大きな起伏も無く、ジャン=ピエール・ダルッサンがゆったり喋り続ける内容もほとんどが四方山話なんだけど、意外と眠くならずに最後まで見れる。

at ギンレイホール

![画家と庭師とカンパーニュ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61jVFwxeotL._SL160_.jpg)

ジャック・ベッケルの息子ジャン・ベッケル監督作。

もう70だ、この人。

主演はダニエル・オートゥイユとジャン=ピエール・ダルッサン。

ジャン=ピエール・ダルッサンは『サン・ジャックへの道』でアルコール漬けの次男クロードを演じた人。

『サン・ジャックへの道』では気づかなかったけど、柔和な顔立ちは結構男前。

滅茶苦茶長かった気がするけど105分だな。

105分間ジャン=ピエール・ダルッサンがしゃべり続けていた感じ。

フランスカンパーニュの田舎道に固定されたカメラ。

タイトルクレジットが静かに流れる裏で鳥のさえずりや虫の音が聞こえる。

この田舎道の手前か奥から登場人物が出てくるはず。

次第に奥からバイクの音が聞こえてくる。

続いて犬の吠え声。

そしてバイクの音が大きくなるにつれて奥からミニバイクに乗った男が現れる。

ここでやっとカメラが動いて引いていくと道沿いの家の門が映り、バイクの男はその中へ入っていく。

バイクの男がジャン=ピエール・ダルッサン演じる「庭師」。

庭師はピアノの音が聞こえる家の中に「どなたかいませんか」と呼びかける。

出てきたのはダニエル・オートゥイユ演じる「画家」。

自然の音に闖入してくるバイクの音、そこからピアノの音へ。

シンプルな動きで大きく変化する構図等々、なかなか素晴らしいオープニング。

庭師と画家は小学校時代の同級生だった。

画家はすぐに故郷を出て都会で暮らしていたため、40数年ぶりの再会。

すぐに意気投合した二人はこの穏やかな時間が流れる故郷で友情を再び育み始める。

抽象画を描いていた画家が自分の描いている絵について庭師に質問されたとき、

「俺はこの光景を見て心で感じるものをそのまま描いているんだ」

みたいなこと(たぶん台詞は全然違う)を言うと、庭師が少し考えた後、

「見えないものを描くのは大変だろう」

と。

自然の中で生き、空や湿度などで明日の天気を正確に予測できる庭師と、長らく都会生活を送っていた画家と、どちらが自然の本質を見ているのだろうと思わず考えてしまう。

画家はまた、

「俺にだって自分が何を描いているのか分からない。何を描いているのかを解説したり評価するのは評論家の役目だ!」

とも言う。

ああ、言っちゃった。

なんかこういう悩みのやりとり等を数ある前フリの一つにして、最後の印象派みたいな静物画の作品群を見ると結構泣ける。

ストーリーには大きな起伏も無く、ジャン=ピエール・ダルッサンがゆったり喋り続ける内容もほとんどが四方山話なんだけど、意外と眠くならずに最後まで見れる。

ハンバーガーセット

ギンレイホールで映画を見る前にマックで飯食うのがパターン化している。

このパターンを打破したいと思いつつも前回マックに行ったときにちょっと気になることがあったので今日も映画見る前にマックへ。

前回の話だけど、ハンバーガーセットを頼んで待っていると、トレイになにやらハンバーガーにしてはでかいものが置かれて「ハンバーガーセットお待たせいたしました」と差し出される。

ハンバーガーセットと言うからにはハンバーガーセットなのだろう。

トレイをとりあえず取って2階に行こうと歩き出したのだけど、ハンバーガーが紙のボックスに包まれてしかもビッグマックって書いてある。

包装は広告で中身はハンバーガー?

いや、そんなわけないっしょと思い、振り返って

「すいません。これハンバーガーセットですか?」

と言うと、レジの姉ちゃんと奥の男の店員がなにやら二人で

「ハンバーガー?ビッグマックじゃない?」

と話した後そのまますっとトレイの上のビッグマックをハンバーガーとすりかえる。

ああ、やっぱビッグマックだったんだと思って2階へ。

で、食い始めて少ししてからふと疑問に思う。

ポテトとジュース、これもしかしてSサイズなんじゃないか。

Mサイズにしては微妙にサイズが小さい気がする。

ただ、Sサイズにしては少し大きい気もするので確信が持てない。

ビッグマックの件があったので非常に怪しくはある。

もしSサイズだとしたらふざけんなって話だけど。

確信が持てない以上、食い足りなさを感じつつもそのまま全部食して何も言わずに店を出た。

ということがあったので今日はもう一回ハンバーガーセットを頼んで大きさを確認してみよう、と。

出てきたハンバーガーセットを見ると、ああ、前回と同じくらいのサイズだ。

Mサイズってこんな大きさだったっけ。

前はもう少し大きかった気がするのだけど。

でもよく見るといつもこんな大きさだった気もしないでもないし・・・

このパターンを打破したいと思いつつも前回マックに行ったときにちょっと気になることがあったので今日も映画見る前にマックへ。

前回の話だけど、ハンバーガーセットを頼んで待っていると、トレイになにやらハンバーガーにしてはでかいものが置かれて「ハンバーガーセットお待たせいたしました」と差し出される。

ハンバーガーセットと言うからにはハンバーガーセットなのだろう。

トレイをとりあえず取って2階に行こうと歩き出したのだけど、ハンバーガーが紙のボックスに包まれてしかもビッグマックって書いてある。

包装は広告で中身はハンバーガー?

いや、そんなわけないっしょと思い、振り返って

「すいません。これハンバーガーセットですか?」

と言うと、レジの姉ちゃんと奥の男の店員がなにやら二人で

「ハンバーガー?ビッグマックじゃない?」

と話した後そのまますっとトレイの上のビッグマックをハンバーガーとすりかえる。

ああ、やっぱビッグマックだったんだと思って2階へ。

で、食い始めて少ししてからふと疑問に思う。

ポテトとジュース、これもしかしてSサイズなんじゃないか。

Mサイズにしては微妙にサイズが小さい気がする。

ただ、Sサイズにしては少し大きい気もするので確信が持てない。

ビッグマックの件があったので非常に怪しくはある。

もしSサイズだとしたらふざけんなって話だけど。

確信が持てない以上、食い足りなさを感じつつもそのまま全部食して何も言わずに店を出た。

ということがあったので今日はもう一回ハンバーガーセットを頼んで大きさを確認してみよう、と。

出てきたハンバーガーセットを見ると、ああ、前回と同じくらいのサイズだ。

Mサイズってこんな大きさだったっけ。

前はもう少し大きかった気がするのだけど。

でもよく見るといつもこんな大きさだった気もしないでもないし・・・

2009年4月12日日曜日

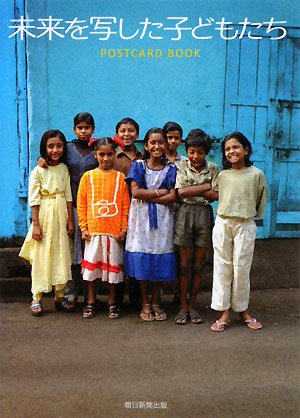

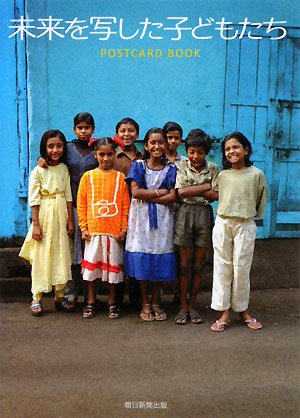

映画『未来を写した子どもたち』

2004年 監督:ロス・カウフマン、ザナ・ブリスキ

at ギンレイホール

1本目に見た映画がそこそこ重くて長かったので最初は全然集中できなかったのだけど、すぐに引き込まれる。

かなり号泣できる。

今、公式ページ見ただけでまた涙出てくるわ。

ここ4,5年で見た映画の中でベスト1にしたい。

インド・カルカッタの売春窟。

ニューヨークで活躍するフォトジャーナリストのザナ・ブリスキは、1998年からこの赤線地帯で暮らして売春婦の取材をしていた。

この閉鎖的な赤線地帯にやってきた見知らぬ外国人を最初に受け入れたのは、ここに暮らす無邪気な子供たちだった。

子供たちはザナやザナが持つカメラに興味を示して近づいてきた。

ザナはこの悲惨な世界で暮らしていながらも明るい子供たちに写真を教えることにする。

子供たちにインスタントカメラを与え、写真を教える日々。

将来は売春婦(またはその世話)という運命を義務付けられている子供たちに夢や希望は無きに等しい。

それでも子供たちは絶望せずに大きな夢や希望をその小さな体に密かに湛えていた。

なんとかこの子供たちをここから抜け出させたい。

そんなザナの行動と、赤線地帯の子供たちを映したドキュメンタリー映画。

子供たちが写した写真がもの凄くいいのね。

固定観念が無いから発想が自由。

びっくりしたのは子供たちが海に行ったときに、一番才能があるといわれたアヴィジット君がばけつでおもむろに海の水をすくって頭くらいの位置でばけつを傾けて水を撒いた瞬間、片手でパシャリと撮影したところ。

その発想もさることながら、流れるような一連の動作があまりに美しい。

ドキュメンタリーなのでさらっとフィルムに収められているし。

売春窟の子供たちを救おうと思ったって一人のカメラマンの力じゃ努力しても報われる可能性は低い。

学校に入れるのだってパスポートを取るのだって非常に困難を極める。

それでもザナは奔走する。

そもそも学校に入るお金はどうするのか?

そこで出されたアイデアは子供たちの撮った写真を売るということ。

学校に行きたい、という思いはザナや周りのサポートはあっても根本的には子供たち自身の力で実現させるという形になっているのが単なる偽善でない確実な歩みになっている。

一生売春窟から出ずに暮らすはずだった子供たちがたくさんの記者陣に囲まれたりインド代表になったりと特別な体験をするのだけど、その時の子供たちのきらきらした目の輝きが忘れられない。

撮影してから映画が完成するまで3年くらいかかっているみたいで、最後に子供たちの近況が簡単に報告される。

売春窟に生まれ育ち、そこに家族が住み、そして養っていかなければならないって事が子供たちの運命に深く関わっているのね。

さらっとした報告だけど涙が溢れる。

さらに5年程経っている現在、彼らはどうしているのだろうか。

上に貼り付けた写真はポストカードブックの写真。

公式ページで少しだけ写真が見れる。

at ギンレイホール

1本目に見た映画がそこそこ重くて長かったので最初は全然集中できなかったのだけど、すぐに引き込まれる。

かなり号泣できる。

今、公式ページ見ただけでまた涙出てくるわ。

ここ4,5年で見た映画の中でベスト1にしたい。

インド・カルカッタの売春窟。

ニューヨークで活躍するフォトジャーナリストのザナ・ブリスキは、1998年からこの赤線地帯で暮らして売春婦の取材をしていた。

この閉鎖的な赤線地帯にやってきた見知らぬ外国人を最初に受け入れたのは、ここに暮らす無邪気な子供たちだった。

子供たちはザナやザナが持つカメラに興味を示して近づいてきた。

ザナはこの悲惨な世界で暮らしていながらも明るい子供たちに写真を教えることにする。

子供たちにインスタントカメラを与え、写真を教える日々。

将来は売春婦(またはその世話)という運命を義務付けられている子供たちに夢や希望は無きに等しい。

それでも子供たちは絶望せずに大きな夢や希望をその小さな体に密かに湛えていた。

なんとかこの子供たちをここから抜け出させたい。

そんなザナの行動と、赤線地帯の子供たちを映したドキュメンタリー映画。

子供たちが写した写真がもの凄くいいのね。

固定観念が無いから発想が自由。

びっくりしたのは子供たちが海に行ったときに、一番才能があるといわれたアヴィジット君がばけつでおもむろに海の水をすくって頭くらいの位置でばけつを傾けて水を撒いた瞬間、片手でパシャリと撮影したところ。

その発想もさることながら、流れるような一連の動作があまりに美しい。

ドキュメンタリーなのでさらっとフィルムに収められているし。

売春窟の子供たちを救おうと思ったって一人のカメラマンの力じゃ努力しても報われる可能性は低い。

学校に入れるのだってパスポートを取るのだって非常に困難を極める。

それでもザナは奔走する。

そもそも学校に入るお金はどうするのか?

そこで出されたアイデアは子供たちの撮った写真を売るということ。

学校に行きたい、という思いはザナや周りのサポートはあっても根本的には子供たち自身の力で実現させるという形になっているのが単なる偽善でない確実な歩みになっている。

一生売春窟から出ずに暮らすはずだった子供たちがたくさんの記者陣に囲まれたりインド代表になったりと特別な体験をするのだけど、その時の子供たちのきらきらした目の輝きが忘れられない。

撮影してから映画が完成するまで3年くらいかかっているみたいで、最後に子供たちの近況が簡単に報告される。

売春窟に生まれ育ち、そこに家族が住み、そして養っていかなければならないって事が子供たちの運命に深く関わっているのね。

さらっとした報告だけど涙が溢れる。

さらに5年程経っている現在、彼らはどうしているのだろうか。

上に貼り付けた写真はポストカードブックの写真。

公式ページで少しだけ写真が見れる。

映画『闇の子供たち』

2008年 監督:阪本順治

at ギンレイホール

![闇の子供たち プレミアム・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ZEyVYkZ0L._SL160_.jpg)

138分。結構長い。

冗長だったり省きすぎだったり、たまにえっと思うほどチープな雰囲気をかもし出したり、っていう、なんというかそういう阪本順治の荒っぽいリズムが面白いのだけど、この作品はテーマが重いだけに緻密に組み立てていく監督の方が良かったのではないかと思ったりもする。

とはいえかなり気合が入っているのかパワーで飽きずに最後まで押し切られるのだけど。

梁石日の同名小説が原作。

主人公の南部(江口洋介)は新聞社のバンコク支社に勤務している。

東京の本社からの情報で臓器売買の取材を進めていると、臓器を提供する子供は生きたまま臓器を取り出されているという事実を知る。

幼児売春→エイズ→不要になった子供をゴミ袋に入れて捨てる、等々バンコクの子供たちの非常な運命が浮かび上がっていく。

買う(幼児売春や臓器)側に含まれる日本人がえげつなかったり複雑だったり。

幼少期に過酷な経験をしたタイの子供が憎しみの連鎖でマフィアになっていたり。

中立的な立ち位置で描かれるから各登場人物の背景や立場や思いが同列に絡み合っていく。

原作ではもっと背景が描かれていそうな気がするけど。

もう一人の主人公が、大学で社会福祉の勉強をした後にバンコクの社会福祉センターにやってきた音羽(宮崎あおい)。

正義感に溢れて行動力もあるのだけど、独善的なためにその正義感が胡散臭くなって「ばか女」と評される。

確かに、一方的に正義を振り回して自己満足に浸っている様はかなりうざいものがある。

いい意味でも悪い意味でもいろんなものをぶち壊していく女。

そういえば初めて宮崎あおいを映画で見たかも。

昔『害虫』を見に行こうとして日にちが合わずに逃して以来、結局一本も見ていなかったのだな。

太った欧米人がことさら醜い裸体で非道な行為に没頭していたのだけど、この俳優さんは友人にこの映画に出演したって言えないんだろうな。

ガラス越しに人を見つめるショットの後、今度は見つめられている側からのショットに切り替わり見つめている人物を映す。

こういうカメラの切り替わりによる視線の交錯が何度も現れるのね。2階から1階への視線→1階から2階への視線、とか。

なんでこんなに頻発するんだろうと思っていると、ラストで、2階から1階への視線のあと1階から2階への視線になかなか切り替わらなくて、ああこのラストのためか、と納得。

at ギンレイホール

![闇の子供たち プレミアム・エディション [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ZEyVYkZ0L._SL160_.jpg)

138分。結構長い。

冗長だったり省きすぎだったり、たまにえっと思うほどチープな雰囲気をかもし出したり、っていう、なんというかそういう阪本順治の荒っぽいリズムが面白いのだけど、この作品はテーマが重いだけに緻密に組み立てていく監督の方が良かったのではないかと思ったりもする。

とはいえかなり気合が入っているのかパワーで飽きずに最後まで押し切られるのだけど。

梁石日の同名小説が原作。

主人公の南部(江口洋介)は新聞社のバンコク支社に勤務している。

東京の本社からの情報で臓器売買の取材を進めていると、臓器を提供する子供は生きたまま臓器を取り出されているという事実を知る。

幼児売春→エイズ→不要になった子供をゴミ袋に入れて捨てる、等々バンコクの子供たちの非常な運命が浮かび上がっていく。

買う(幼児売春や臓器)側に含まれる日本人がえげつなかったり複雑だったり。

幼少期に過酷な経験をしたタイの子供が憎しみの連鎖でマフィアになっていたり。

中立的な立ち位置で描かれるから各登場人物の背景や立場や思いが同列に絡み合っていく。

原作ではもっと背景が描かれていそうな気がするけど。

もう一人の主人公が、大学で社会福祉の勉強をした後にバンコクの社会福祉センターにやってきた音羽(宮崎あおい)。

正義感に溢れて行動力もあるのだけど、独善的なためにその正義感が胡散臭くなって「ばか女」と評される。

確かに、一方的に正義を振り回して自己満足に浸っている様はかなりうざいものがある。

いい意味でも悪い意味でもいろんなものをぶち壊していく女。

そういえば初めて宮崎あおいを映画で見たかも。

昔『害虫』を見に行こうとして日にちが合わずに逃して以来、結局一本も見ていなかったのだな。

太った欧米人がことさら醜い裸体で非道な行為に没頭していたのだけど、この俳優さんは友人にこの映画に出演したって言えないんだろうな。

ガラス越しに人を見つめるショットの後、今度は見つめられている側からのショットに切り替わり見つめている人物を映す。

こういうカメラの切り替わりによる視線の交錯が何度も現れるのね。2階から1階への視線→1階から2階への視線、とか。

なんでこんなに頻発するんだろうと思っていると、ラストで、2階から1階への視線のあと1階から2階への視線になかなか切り替わらなくて、ああこのラストのためか、と納得。

2009年4月9日木曜日

平泉(三日目:帰路)

to 仙台

7時頃起きて朝食を食べた後、チェックアウトの準備。

チェックアウト後、一ノ関駅で乗車券を買おうとみどりの窓口に行く。

並んでいると係りのおじさんに自動券売機に案内される。

慌てて乗車券だけ買いたいのですがと言うとこちらでも買えますよと言われ、ついでに東京までの乗車券で仙台で途中下車したいのですがと聞くと、これも大丈夫ですよと言うので安心して購入。

長距離の乗車券は途中下車可能なんだねぇ。

途中下車できるということをうっすら知っていたけども半分信じられず生きてきた。

今までの人生をかなり無駄に過ごした気がする。

電車まで時間があるので会社へのお土産を買ってから駅前をふらつく。

よくよく考えると今回の旅行で若い女の子(地元の人でも旅行者でも)を全然見かけていない。

駅前で道行く人を眺めていたけど、いるのは制服の中学生か高校生の女の子くらい。

まあ、都市部でもないし平日だし、学生くらいしかいないか。

時間が来て東北本線に乗り込む。

やっぱりボックスシートじゃなくてロングシート。

どこかの駅で黒タイツの女の子が向かいの席に座り、暫くしてその子は空いた端の席に移動。

またどこかの駅で別の黒タイツの女の子が乗り込んできて向かいの席に座る。

黒タイツ率高いな。

乗り降りする人たちや窓の外を見つつ、半分以上つまらなくてうつらうつら寝つつ、気づいたら仙台到着。10時46分。

仙台

改札の窓口で途中下車したいのですがと言って乗車券を見せるとそのまま通してくれる。

仙台で牛タンを食おうとしているのだけど、昼にはまだ早い。

少し散歩する。

さすが仙台。人が多いし若い子だらけ。

仙台来たのは高校生の時分以来で懐かしい。

当時仙台で右を見ても左を見ても美人しかいないのでびっくりしたのだけど、今見ると別にそんなでもないかな。

どちらかというとぽっちゃり、というか脚が太目の子が多いのだけど、モデルみたいにすらっとした子もちらほらいたりもする。

仙台でかいな。

駅前にあおば通り、広瀬通り、南町通りと比較的広い道路が3本延びていて、かつその周辺が全て栄えている。

確かどこかにアーケードがあったはずと思って歩き回っで探して散歩。

今日はまだそんなに歩いていないけど昨日までの疲れで結構足が痛くなってきたのでどこかの店に入ろうと思う。

Googleマップで検索して一番近かった牛タンの店に入る。11時半くらい。

牛たん炭焼 利久 中央通り店。

100円でとろろが付きますというので付けて貰う。

肉厚でうまい。

さて、次行こう。

みどりの窓口で時刻表の路線図を眺めていると、東京まで行くのに東北本線じゃなくて常磐線も使えるなと思って計画変更。

東北本線はボックスタイプの席じゃないみたいだし。

常磐線は次は13時15分発。

20分くらい時間があるので駅前で時間を潰す。

to 福島

常磐線、結構混んでいる上にまたしてもロングシート。

しかも座れない。

なんか足が痛くてもう電車の中で立っていることが最高に苦痛になってくる。

しかも今後座れたとしてもボックスシートじゃなくてロングシート。

確か終点いわきまで2,3時間だったと思うけどそんなに長い時間ロングシートに座っているなんて我慢できない。

どうしようかと思いながら迷っていると窓の外に止まっている下りの東北本線がボックスシートになっている。

確か常磐線は暫く東北本線と同じ駅に止まってどこかの駅から分かれるような路線図になっていたなと思い出す。

やっぱり東北本線でしょと思って名取で降りる。

10分後くらいにやってきた東北本線に乗り込む。

あ、ロングシート。

殺意すら覚える。

地方の路線でなんで東京みたいなロングシートに座らなきゃならないんだ。

ボックスシートで外を眺めてのんびりするのが最高に楽しいのに。

とりあえずシルバーシートに腰掛ける。

この電車はどこまで行くのだろうと思ってWillcom03でネットにつないで検索していたのだけど、リンク押しても反応しないわ遅いわスクロールしようとしたらズームになるわでいらいらしてずっといじっていた。

シルバーシートで携帯をいじり続けるとはマナーもくそもないのだけど、すいていたので許してほしい。

船岡駅当たりだったと思うけど、窓の外を御覧下さい、暫くスピードを落としますみたいな車内アナウンスが入って、なんだろうと外を見ると満開の桜並木。

白石川堤の桜は結構有名らしい。

降りようかと思ったけど足も痛いので断念。

福島で終着。14:54。

福島

福島。

ああ、そういえば福島だ。学生の頃無賃で普通列車で福島まで来て、構内でバイト先に電話して辞めますと言い、帰りの電車で駅員に見つかって金払ったのは。

懐かしい。

改札で窓口の方行って途中下車したいと言うと、自動改札で通れますよと言う。

えっ飲み込まれたりしないですか?と聞きながら試してみるとちゃんと乗車券が出てくる。

知らなかった。

福島は初めて降りる。

降りたはいいけど何もない。

適当に散歩。

BOOKOFFがあったのでちょっと物色。

CDとか掘り出し物が安く売っていたりしないかと思って探してみたけどやっぱりどれも妥当な値段に。

文庫本もどこのBOOKOFFにもあるような品揃え。

黒磯まで行く電車が16:28なので結構時間がある。

寺があったので入ったりして時間を潰す。

どこかの商店街の右側の歩道を歩いていたとき、この先は何もなさそうだな、と思って信号を渡って反対側に行こうと足を止めるか止めないかの瞬間、目の前にゴスロリの格好をした女の子が店先から出てきてこっちを見ているのが目に入る。

信号を渡るために体の向きを道路に対面させてしまったため、もう視界に入らない。

顔を右に向ければ見えるのだけど、なんか勇気が出ない。

だってなんか異様な感じがするじゃん。福島の平日の人がほとんどいない商店街でゴスロリの女の子って。

信号が青になったので渡ってそのまままっすぐ進む。

でもなんか気になる。

あの子は何の店の前に立っていたのだろう。

メイド喫茶みたいな店かイメクラか。

電車の時間が迫っているものの、右折してぐるっと回って先ほどの商店街に出る。

もう女の子は立っていなかったけど店は分かった。

普通に?ゴスロリファッション専門店だった。

駅ビルの1階になぜかある綺麗なゲームセンターをふらついた後にマガジンを買って駅構内へ。

to 宇都宮

16:28福島発東北本線。

念願のボックスシート。

でも座れなかったので暫く立っている。

10分くらいして気づくと4席のボックスシートがまるまる空いていたので座る。

なぜか立っている人がちらほらいたので空いてないのかと思った。

はあ、落ち着く。

どこかの駅で制服姿の学生がたくさん構内にいる駅があって、その駅から乗ってきたセーラー服の女の子が二人僕の前の席に座る。

二人は二言三言しゃべった後に一人が本を読み出してすぐ静かになる。

外も暗くなってきた頃に前の席の女の子が読んでいる本を覗くと、英語。

教材かな。

女の子の顔を見るとちょっとびっくりしたのだけど顔立ちが日本人じゃなくて北欧系の顔をしている。

ああ、セーラー服の違和感。

暫くしてどこかの駅で二人は降りていった。

黒磯で乗り換え。

18:38発。

次はロングシート。

向かいの席の40くらいのおっさんが外真っ暗で窓の外なんてみえないのにずっと顔を上げていてうざい。

とにかく気にしないようにして福島で買った少年マガジンを読む。

宇都宮着。19:27。

宇都宮

降りる気は無かったのだけど時間的に夕飯じゃんと思って餃子でも食べようと下車。

自動改札を通るか少し迷う。

入れて出てこなかったときの保険のために駅員に一声かけたほうがいいかな。

でも、えいやっと自動改札に入れてみたらちゃんと出てきて安心。

この街も10年ぶりくらいかな。

少しふらふら歩いて喫煙所見つけて煙草を一服。

Googleマップで餃子を検索すると店は駅周辺か、かなり歩いたところに固まっている。

少し歩いたところにないものかと思って散歩してみる。

駅前の交差点の角に餃子の王将みたいな雰囲気の餃子屋があったけどなんか入る気がしない。

ああ、無いや。

あまり遠くまで行く気もないので駅ビルのPASEOにあるらしい餃子屋に行こうと思う。

歩いていると1階にみんみんがあるのが見える。

みんみんでもいいかなと思いつつもとりあえずPASEOの上の階のレストラン街に行ってみる。

むー、どの店なのかよくわからない。

みんみんでいいや。

と、みんみんに行ってみたら営業終了の看板が出てる~。

散歩なんかしている場合じゃないですよ。

どうしよう西口出て左の方にある店は前に食べたことあるしなぁ。

少し歩いてみるかと思って大通りをまっすぐ歩いてみる。

人があまりいないし店も無い。

左手に昔ママチャリで自転車旅行していたときに泊まったビジネスホテルが変わらず営業していて懐かしい。

歩いているとなんかこりゃ駄目だわと思って引き返す。

さっきの入る気しなかった店でいいや。

入ると窓沿いのカウンター席の一番端の壁とカウンターに挟まれて狭っくるしく、かつかなり近い隣の席に座っているおっさんが煙草の箱やらなにやら散らかしまくっていてたぶんこの店で一番座りたくないと思われる席に案内される。

でかいリュックしょったまま座ると身動きが取れない。

すぐ隣に座ったためか隣のすでに食い終わっていたおっさんが席を立つ。

カウンターテーブルの汚れを確かめてからリュックをテーブルの上に壁に寄りかからせて置く。

ふー、少しすっきり。

いろんな種類の餃子が楽しめるというセットを頼む。

1種類1個で12個くらいあったけど一つ一つ何の味か確かめるのも面倒なので(味わうほどではなかったので)とりあえずばくばく食って会計へ。

伝票を持っていくとき店員がレジから「ありがとうございます」、と言ったかどうかは忘れた。

何か言っていたような気もする。

ただ、伝票をレジに置いてから千いくらかをちょうど払って店を出るまで、店員が僕に対して一言も発しなかったのは確か。

異様じゃん。

普通、いくらになりますとか、ちょうどいただきますとか、出るときにありがとうございましたとか言うでしょ。

ちょうどの金額を出した後、出ていいのかどうか迷って店員を見ると、にこにこ顔が顔面にへばり付いて固まったようなおっさんがにやけた面でレシートが出るのを指を開いて待っていた。

視線はレシートに向いてこちらを見向きもしない。

レシートが出終わった瞬間にびりっと切り取って無言ですっと渡してくるので受け取ってレジを離れる。

僕の後ろに並んでいたらしい常連っぽい人が続けてレジ前に来た時に、あの店員が「ありがとうございますぅ~」と気持ち悪い猫なで声を発するのを背後に聞きながら店を出る。

迷わずみんみんに直行しておけばよかった。

無計画の旅は即断即決に限る。決めたら決して後悔しない前提で!

to 東京

21:06発の新幹線で東京へ。

窓の外は見えないのでマガジンを読む。

東京のネオンを新幹線から見ていると、わずか三日ながらああ帰ってきたなと思う。

そんな感慨も束の間、京浜東北が座れない上にぎゅうぎゅうに混んでいて足の疲労が限界点を突破していた僕には地獄だった。

2009年4月8日水曜日

平泉(二日目:平泉)

平泉へ

宿で朝飯食って出発。

7時起きでゆっくりしてから出発したから8時半頃かな。

どうしようか迷ったけどリュックは置きっぱなしにして手ぶらで。

平泉方面に行く列車が止まっていたので乗り込もうとしたのだけどドアが開いていない。

ドアの横にボタンが付いていて押さないと開かないらしい。

押して入って座る。

暫くしてドア付近の席で新聞読んでいたおっさんが開きっぱなしのドアをボタン押して閉める。

開いたら閉めなきゃいけなかったらしい。

東北地方で寒いから無駄にドア開けないようにこういう方式なのかねぇ。

そして悲しいことに全車両ロングシート。

前の席の人には申し訳ないがぼーっと前の人の頭上から見える窓の外を眺める。

河川の土手みたいな盛り上がりが延々と景色をふさいでいるのを見て嫌になって寝る。

平泉到着。

なんか一ノ関と雰囲気が違う。

晴天のせいもあるけど町並みが非常に美しい。

まずは毛越寺までのんびり歩いていく。

毛越寺

入ってまずびっくりするのは植わっている木がどれも凄いところ。

本道の右側に広がる広大な庭園が見所になっている。

ああ、ここ凄い落ち着く。

午前の柔らかな陽光が緑と池の水に映え、時折涼やかな風が体を通り抜ける。

写真を結構撮ったのだけど緑の色が上手く出ていないなぁ。

爽やかだったはずなのにどこか侘しい雰囲気。

途中で日陰にある灰色の石造を写したらあまりに見た目の色と違うのでホワイトバランスを設定しなおす。

光源により色が変わるのは分かるけど、日陰、日向や陽の強さでも変わるのね。

昨日の設定で写すと色が赤茶ける。

写真難しいな。

なにも、作品を撮りたいとかいう訳じゃなくて、記憶の補助として見たままの色を可能な限り再現して写したいだけなんだけど、それが難しい。

ホワイトバランスを設定しなおすと少しはましになるけどまだ微妙。

何か悩んできたのでホワイトバランスをAUTOにして写して比較してみたら明らかにマニュアル設定したほうがましだったので少し気がまぎれる。

マニュアル設定

AUTO

あと、日陰部分がどうしても暗くなるので露出補正して撮り直したりしていたのだけど、暗いからといって露出補正はしない方がいいのかな。

+に補正して写した写真は日陰部分はよく写り色合いもよくなるのだけど、陽光が当たっている部分は逆に白っぽくなり、明るい空の色は白飛びする。

暗いところに強ければいいのだけど。

明暗のコントラストの一方を取ると一方の色が死ぬ。

ISOを上げれば少し変わるのかなぁ。今度やってみよう。

※

前のカメラは夜でも肉眼で数メートル先が見えるくらいの明るさがあればフラッシュ無しでも撮影できていて、何が違うのだろうと調べてみると、2001年当時CCDが1/1.8インチという大型のために少し注目された機種だったらしい。F2.8~4.8。現カメラは1/2.3型、F3.3~F5.2。いろいろ調べていると面白いな。コンデジ毎に個性があって。

いつも設定いじらずオートで撮影していたから気にしなかったけど今のカメラの特徴を利用していっぱい撮影したくなってきた。

雰囲気優先で考えて撮ると面白くなるかも。

あと、調べているとファームウェアが既に3回くらいバージョンアップしていて、そのうちの一つに「ホワイトバランスの精度を向上しました」という更新があるのでさっそく入れてみた。

今度外で撮ってみよう。

前のカメラは夜でも肉眼で数メートル先が見えるくらいの明るさがあればフラッシュ無しでも撮影できていて、何が違うのだろうと調べてみると、2001年当時CCDが1/1.8インチという大型のために少し注目された機種だったらしい。F2.8~4.8。現カメラは1/2.3型、F3.3~F5.2。いろいろ調べていると面白いな。コンデジ毎に個性があって。

いつも設定いじらずオートで撮影していたから気にしなかったけど今のカメラの特徴を利用していっぱい撮影したくなってきた。

雰囲気優先で考えて撮ると面白くなるかも。

あと、調べているとファームウェアが既に3回くらいバージョンアップしていて、そのうちの一つに「ホワイトバランスの精度を向上しました」という更新があるのでさっそく入れてみた。

今度外で撮ってみよう。

観自在王院跡

「跡」だね。

広い。

何も無い。

跡と言えば毛越寺だってほとんど跡と復元だったのだけど。

to中尊寺

結構距離ありそうな気もしたけど金鶏山の麓にある義経の墓も見てみたいしということで歩いて中尊寺まで行くことにする。

げげ、上り坂。

上っていくと右手に熊野三社という神社がある。

なにやら工事中みたいだけど入ってみる。

普通の神社。

熊野三社を出たところで平泉駅で取って来たガイドマップのチラシに載っている地図を見てみると、金鶏山の入り口をとっくに通り過ぎている。

どうしよう。

緩やかとはいえ上り坂をここまで上ってきたのに引き返してまた戻ってくるのも嫌だな。

でも墓が・・・

とはいえたかが墓だぜ・・・

本物かどうかも分からないしどんなに立派だったとしても何も面白くないだろうし。

あれこれ考えるのも面倒なので来た道をすたすた下ることにする。

写真の奥に見える鳥居が金鶏山の入り口。

藤原秀衡の時代に一晩で築き上げられたと伝えられているらしい。

造り山とも呼ばれる。

頂上にはかつて複数の経塚があったという信仰の山。

墓。

義経の墓じゃなくて「義経妻子の墓」だった。

せっかくなので金鶏山に登ってみる。

写真撮ったら全然分からない写りになっちゃったけど、傾斜40度はあるんじゃないかと思うくらいの急勾配。

写真撮っているときによろけてかなり危ない思いをした。

急勾配なのでまっすぐ立つのもおぼつかない。

こけたら死なないまでも間違いなく重傷を負う。

上りより下りが怖い。

落ち葉は掃かれているものの多少はやっぱり道の上に落ち葉が落ちていて、滑ったら下る勢いでそのまま転げ落ちそう。

中尊寺

入り口付近にどでかい弁慶の墓。

また上り坂。

上る。料金所はどこだろうと疑問に思いながら。

今まで行ったところは誰もいないか老夫婦がいるか暇な学生カップルがいるかおばちゃんがいるかと、ほとんど人を見なかったのだけど、さすが中尊寺、坂を上っているといろんな集団とすれ違う。

ツアーの団体客が多いみたい。8割方外国の人達。

本堂。明治42年再建。

金色堂から拝観料を取るらしい。

チケットを購入後に指示された方へ行くと讃衡蔵への入り口となる。

讃衡蔵っていうのは重要文化財が展示された宝物館。

入っていきなり巨大な仏像3体と対面するのでびっくりする。

結構たくさんあって興福寺の国宝館にも劣らない見応えがある。

讃衡蔵を出ると金色堂。

金色堂は風雨から守るために鉄筋コンクリート造りの覆堂の中でさらにガラスケースに保護された状態になっている。

ガラスケースの中の金ぴかの小さなお堂。

建物内には案内ボイスが流れる。

雰囲気は皆無だけど、金色堂自体はなかなか不思議な空気を放つ。

4本の柱に施されている夜光貝の螺鈿細工等々、その細かさがのっぺりした金箔との対比で面白い。

西北壇の仏像は世田谷美術館に行っているらしく、向かって右側の空間にぽっかり穴が開いている。

そのアンバランスも悪くは無いけど詰まりに詰まった密度の高い金色堂も見たかったな。

暫く見た後に外にでる。

経蔵を過ぎると有料地帯終了。

境内はまだ広い。

旧覆堂やら白山神社やらを見た後に引き返す。

引き返す途中で讃衡蔵に入っていく若い女の子二人が見える。

女の子同士での旅行者はどこいっても良く見かけるはずなのに、今回はこれが初めての目撃だったな。

以下、適当に境内の写真をUP。

腹が減った。

もうすぐ14時。

確か中尊寺の境内に入ってすぐのところに食事処があったはずと思って下っていく。

わんこそばか。

メニュー見るといろいろあるけど微妙に高いのでスルー。

月見坂という坂をがしがし下っていたら入った時と違う場所に出る。

そこは駐車場で、飯の店が2,3件見える。

近づいてみると店先に店員らしいおばちゃんがいて、「飯はお済ですか?」と言うので「まだです」と言って、蕎麦屋だったけど腹も減ったしその流れで店に入る。

隣の店もおばちゃんが店先に出ていて、なんだか悔しそうな目でこちらを見ていた。

メニューを見ると、一関で食った蕎麦屋よりか100円程度安め。

とろろ蕎麦を食べたいと思いつつも弁慶うどんというのが気になる。

うーん。この地方の名物が何か知らないのだけど、こっち来てからまだ名物らしきものを食べていない。

悩んでいるとお決まりですか?とせかされるので、えいやっと弁慶うどんを頼み、ついでにきりたんぽも頼む。

弁慶うどん。

なるほど、餅が入って・・・力うどんだね。

とろろ蕎麦にすればよかった。

あまり食ってないのに普通に千円オーバー。

観光スポットで飯を食べるもんじゃないと勉強。

駐車場から蝋人形館に行くエスカレーターがあった。

蝋人形見てもなぁと思って入らなかったのだけど、後で調べてみたところ、実はここはかなり面白いスポットだったらしい。

ちょっと後悔。

高館義経堂

だいたいメインは見終わった。

後は平泉の駅までの道に点在する観光スポットを見て回ろうと思ってまずは高館義経堂。

義経が自刃した場所らしい。

拝観受付に近づくと、電話中(内容的に私用っぽい)のおっさんが話し相手に「ちょっと待ってな」と言って僕に拝観券を渡した後、再び話に没頭する。

階段の先に見えるのが義経堂。

本尊は木造の義経。

滅茶苦茶最近に作られたんじゃねえの?って思うけど製作は江戸時代らしい。

保存状態がいいってことか。

北上川。

義経堂の傍に小さな資料館がある。

これは怖い。

終始見られている感じ。

でもかなり間近で見れる。

展望。

芭蕉の句碑を見るともう見るところが無くなる。

とりあえず煙草を一服してから出る。

無量光院跡

次に無量光院跡を目指して歩く。

なんか空き地があるなと思って横目で見ながら歩いていたらそこが無量光院跡だった。

よく知らないで無量光院跡の中を歩き回ったのだけど、今は水田になっているらしい。

人んちの水田を土足でげしげし歩き回っていたわけだ。

農作業のおばちゃんが一人木陰で休憩を取っていた。

柳之御所跡

ここもまた「跡」。

立ち入り禁止になっていて中には入れない。

しょうがないので近くにある柳之御所資料館に行ってみる。

無料みたい。

入ると受付のおばさんが展示場にあるビデオだかDVDだかを再生しにいって、僕のために準備してくれる。

まだ15時くらいなのにこの後の予定が無いためのんびり見る。

最後にさっきおばさんが再生してくれたDVDの上映場所まで来て、とくに見る気もなかったけどソファーに座って眺める。

金色堂の解体修復作業の映像っぽい。

もう最後のほうだったらしく見始めて1,2分で終わる。

するとさっきのおばさんが来て「最初から再生しましょうか?」と親切にも聞いてくるので丁重にお断りして館を出る。

柳之御所跡にどこかから入れないのかなと思って柳之御所跡沿いを暫く歩いてみたけど、段々どうでもよくなってきて引き返す。

平泉 to 一ノ関

これからどうしようと思いながら歩いているとあっという間に平泉駅に到着。

毛越寺の横の観自在王院跡までもう一回行って寛いでいようかとも思ったけど、疲れたので一ノ関まで戻ることにする。

駅を見渡すと券売機が目に入らなかったので窓口行って「一ノ関まで下さい」と言うと、何やら作業中だった駅員が手を休めてこちらを見た後、「一ノ関までならそちらの券売機で購入できますのでご利用ください」と言って再び作業に没頭する。

指された方を見るとちゃんと券売機が一つあった。

切符を買って電車が来るまで待つ。

1時簡に一本くらいで、次が来るまで40分くらいある。

煙草吸ったりCOLDと間違えて買ったHOTコーヒーを飲んだり、撮った写真を見たりしてなんとか時間を潰す。

今日はたった1日で平泉の主要スポットを全部見るから効率よく回らないと時間が無くなると思っていたけど、なんだよ、足りないどころか余裕で東京に帰れるじゃん。

電車がやってきて一ノ関へ。

釣山公園

一ノ関に着いて普通に西口に出た後、そういえば一ノ関駅の反対側って何があるのだろう、もしかして滅茶苦茶栄えているかも、と思って行ってみることにする。

駅の周りをうろうろしたけど反対側に行く通路が見当たらない。

しょうがないので線路沿いにしばらく歩いてみると跨線橋が見えたので渡って反対側に行って駅まで戻ってみる。

まあ大体予想は付いていたけど、何もない。

でっかいNECの工場らしきものしか見当たらない。

新幹線の線路を跨いでJRの駅に延びる跨線橋が見えたので行ってみる。

駅の反対側に行くのに今来た道のような遠回りをしなきゃ行けないなんてことはそりゃ無いよな。

この跨線橋で西口に戻れると思っていたけどどうも突き当りがJRの改札になっているっぽい。

高校生らしき学ランの少年が駅員と何やら話している。

「じゃあここから反対側には行けないんですね」

「反対側行くならそこの道をまっすぐ行くと富士通の会社があるのでそこを曲がると橋があるから・・・」

と僕が今渡ってきた橋への順路を駅員が説明している。

「そうなんですか。ありがとうございます」

と少年が嫌にはきはきした声で言った後に歩き出すのでなんとなく付いていく。

が、あまりに少年の足が速くてあっという間に見えなくなる。

あの少年は入学式を終えたばかりなのかな。

橋を渡って西側に戻ると、そういえば少し釣山公園に近いところにいることに気づく。

釣山公園は明日の午前中に見てから東京に帰ろうと思っていたけど、17時くらいでまだ少しは日没まで時間があるので今見てしまおうと思って歩き出す。

昨日行った釣山公園の入り口まではちょっと遠い。でも昨日の入り口と反対側の場所にも絶対釣山公園に入れる場所があるはずで、反対側なら少し近い。

入り口の当たりを付けて歩いていると、八幡神社への参道の階段があるので上っていく。

ああ、脚痛い。

ジョギングのおっさんとすれ違いながら八幡神社に到着。

何もないーですよ

行き止まりだし。

上っている途中で脇道があったので行ってみる。

正面のずっと先に犬を連れたおばさんが向かってくるのが見える。

おばさんは立ち止まった後に引き返していく。

何やら僕を見て引き返したみたい。

ここは犬の散歩禁止地帯だったからかなぁ。

行き止まりかと思いきや進めたりっていうのを繰り返しているうちに釣山公園内に入れているっぽい。

これは上る気しない。でも上ってみる。

なんだここは。田村神社。

岩手日日新聞の写真を見ると物凄く綺麗。

この提灯は桜が満開になる前の準備かねぇ。

それにしてもこの階段の石の部分があまりに不規則にでこぼこのため足をくじいてこける確立が高いと思われる。

こんなにいじわるな階段もめずらしい。

磐井川?

滑ろうかと思ったけどケツが汚れそうなのでやめる。

あまりに角度がきついので立ったまま降りる事もできなさそうなので普通に脇の階段を下りる。

ああ、ここか、昨日の夜に来たのは。

確かに芝生の部分とアスファルトの部分に分かれている。

一部の桜は咲いている。

月、だっけ。18時5分。

昨日来た公園入り口まで到着。

公園全体図を見るとまだ行ってない箇所が結構ある。

この公園は広い上に分かれ道も多くてどの道がどこに繋がっているのかさっぱり分からない。

昨日のあの何も見えない夜にこの公園の奥まで立ち入らないで本当によかった。

もっと進んでいれば迷子になった上、人を転ばすために作ったとしか思えないあの階段でこけて大怪我していたに違いない。

全体図を見ていると日本庭園と書いてある場所があって、お、行ってみようかなと思ったらそういえばさっき通り過ぎたなんかちゃっちくて汚い池がある場所がそうだったと気づいてやめる。

他、まだ行ってない場所をつらつら目星付けて登ってみる。

ジョギングしている人を2,3人見かける。

どの人も特定のポイント内だけで往復していてコースが一切かぶらない。

それぞれのテリトリーがあるんだね。

寂しい道路沿いを歩くよりかはましなので釣山公園内を通ってさっきの八幡神社まで戻ろうと思う。

あ、この道はどこに繋がっているのだろうと思って寄り道したりしていたら結構暗くなっていることに気づく。

急いで進む。

なんかどこ歩いているのだか分からなくなる。

暗いし坂が急になってくる、と思ったら間もなくアスファルトに出る。

どこだここ、と思って見渡すと、昨日私道だと思って引き返したあの場所だ。

怪しい獣道だと思っていたところから出てきたらしい。

まあとりあえず安心して車道に出て駅まで戻る。

夕飯

よくよく考えると岩手で食べる最後の飯だ。

まだ名物らしきものを食べていない。

ソースカツ丼が気になりつつも一関名物という旗が出ていた店も気になる。

他にも何かないかと適当に歩いてみる。

歩きながらふと喫茶ベイシーまで行ってみようと思いついて行ってみる。

結構遠い。

喫茶ベイシー

フラッシュたかなかったの何も写ってません。

もう疲れたので一関名物という旗が出ている店に決める。

店先のメニューを見るとやっぱり安くても1500円からになっているけどまあいいや。

入るとカウンターでも座席でもと言われてカウンターと座席を見ると誰もいない。

なんとなくカウンターに座る。

奥の座席か二階?か分からないけど、会社員風の集団が近くで宴会しているらしき騒ぎ声が聞こえる。

メニューを見ていると、なんだか飯だけ食べるようなところじゃない気がしてくる。

ということで「ふじせい餅膳」と日本酒1合を頼む。

一関は餅が名物らしい。

昔は高価なもち米を使用できなかったため、ごまや海老や納豆などなどをからませておいしく食べる工夫をしていたとのこと。

その代表的な8種類の餅をひと口サイズで楽しめるのが「ひと口もち膳」。

かなりおいしかったな。

量は見た目少ないけど餅なので腹8分くらいにはなる。雑煮も付いているので。

一通り食べ終えて、店主と少し話ししてから出る。

(※ああ、会計時は気づかなかったけど今レシート見たらお通しでさらに420円プラスされてる)

ホテルに戻ってロビーのパソコンで明日の帰るルートを下調べしてから寝る。

登録:

コメント (Atom)